Im August, 2020

© OpenStreetMap-Mitwirkende

„Das Montafon ist das südlichste Tal im österreichischen Vorarlberg-Gebiet und gilt als eines der geologisch bedeutsamsten Täler der Alpen. Manche Rassegipfel zählen zu den formschönsten Erscheinungen der gesamten Ostalpen, allen voran die Zimba, die Drei Türme, die Madrisa oder das Große Seehorn. Das Durchstreifen der bei St. Gallenkirch zusammenstoßenden drei großen Gebirgsgruppen der Zentralalpen, nämlich des Rätikon, des Verwall und der Silvretta, spricht unweigerlich jeden Bergwanderer und Naturfreund an.

Gleich welchen Alters, gleich ob sportlich eingestellt oder mit Hang zur Muße, die Auswahl an Unternehmungen ist groß: Erholsame Tal-Spaziergänge an der Lebensader der Ill, durch urige Tobel und über duftende Bergmatten zu verschwiegenen Maisäßhütten, in unverfälschte Hochtäler oder vorbei an malerischen Seen, auf historischen Pfaden und Schmugglerwegen zu luftigen Graten und überwältigenden Aussichtsbergen im Reich der Dreitausender “

Gleich welchen Alters, gleich ob sportlich eingestellt oder mit Hang zur Muße, die Auswahl an Unternehmungen ist groß: Erholsame Tal-Spaziergänge an der Lebensader der Ill, durch urige Tobel und über duftende Bergmatten zu verschwiegenen Maisäßhütten, in unverfälschte Hochtäler oder vorbei an malerischen Seen, auf historischen Pfaden und Schmugglerwegen zu luftigen Graten und überwältigenden Aussichtsbergen im Reich der Dreitausender “

(aus: „Das Montafon-Rother Wanderführer“ Bergverlag Rother GmbH, München, *für Nicht-Vorarlberger: Tobel= enges Tal/Schlucht; Maisäß=gerodete Almfläche

Neben Wandern, Sport und Erholung bietet das 40km lange Tal des Montafon zwischen Bodensee und der Schweizer Landesgrenze noch wesentlich mehr: Für uns in erster Linie interessante Ansichten und Einblicke in/auf:

- Bergriesen und Gletscher, Felsmassive, Almen, Gebirgsbäche und intakte Natur

- die Kulturlandschaft der Montafon-Gemeinden am Fluß-Lauf von Ill und Litz zwischen St. Anton (650m) und Partenen(1050m)

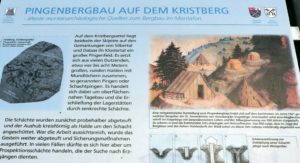

- den mittelalterlichen Bergbau zwischen Silbertal und Bartholomäberg

- riesige Stauseen zum Betrieb der angeschlossenen Speicherkraftwerke (Lüner-, Vermunt-, Silvretta- und Kopsee)

- industrielle Wasserkraft-Großprojekte der Österreicher Ill-Werke zur Trinkwasserbereitstellung und zur Energiegewinnung (Vermunt-Werke, Lünersee-Werk u.a.)

- atemberaubende Straßenbauprojekte (Silvretta-Hochalpenstraße)

Gipfelkreuz am Mutjöchle (2074m), Litz-Promenade in Schruns, Barockkirche in Bartholomäberg und Rellseck-Kapelle mit Blick zur Montafon-Talöffnung bei Bludenz

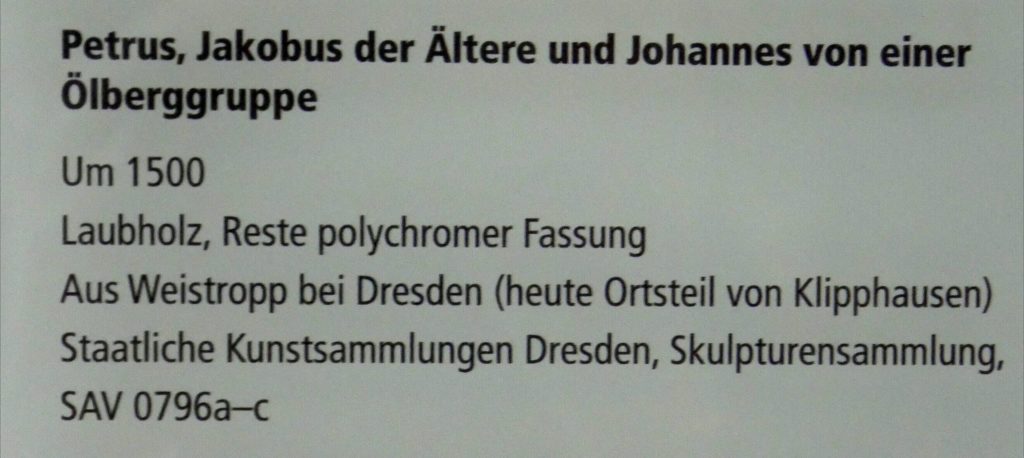

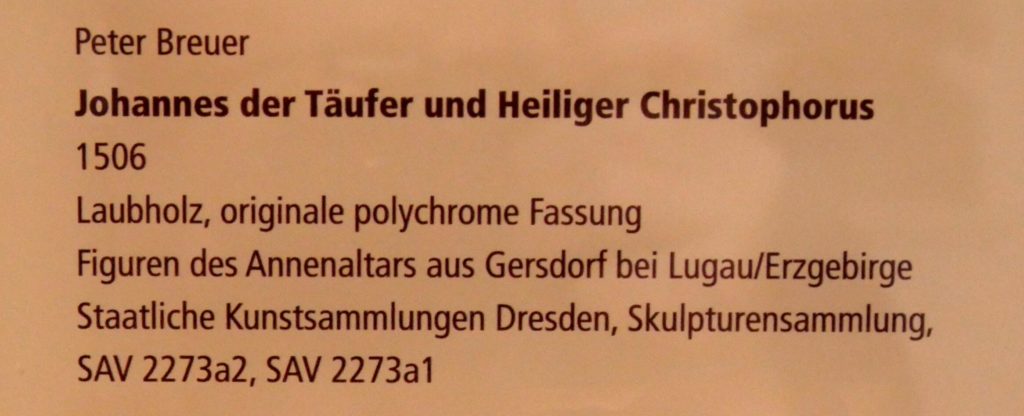

Übrigens: Der über mehrere Jahrhunderte blühende Bergbau war die Voraussetzung für den verhaltenen Reichtum in dieser Region. Für uns als Freiberger und mittlerweile auch Mitinhaber des UNESCO Welterbe-Titels „Montanunion Erzgebirge/Krusnohori“ nicht uninteressant: In den gut sortierten Beschreibungen vor Ort finden sich mannigfaltige Verweise auf den Annaberger Hesse-Altar. Nebst mittelalterlichen Abbau-Methoden des Erzgebirges, speziell zum Pingen-Bergbau von Altenberg…

Übrigens: Der über mehrere Jahrhunderte blühende Bergbau war die Voraussetzung für den verhaltenen Reichtum in dieser Region. Für uns als Freiberger und mittlerweile auch Mitinhaber des UNESCO Welterbe-Titels „Montanunion Erzgebirge/Krusnohori“ nicht uninteressant: In den gut sortierten Beschreibungen vor Ort finden sich mannigfaltige Verweise auf den Annaberger Hesse-Altar. Nebst mittelalterlichen Abbau-Methoden des Erzgebirges, speziell zum Pingen-Bergbau von Altenberg…

Der Stausee oben ist neben Vermunt-, Silvretta- und Kopsee einer der vier großen Stauseen des Vorarlberger Wasserkraftsystems, welche von den österreichischen Illwerken AG zwischen 1930 und 1969 AG errichtet wurden. Das System bersteht neben den o.g. Wasserspeichern aus einem Geflecht weitverzweigter ober- und unterirdischer Druckstollen und Kanäle. Diese speisen wiederum zehn Wasserkraftwerke, in denen Spitzenlast-Energie für den nationalen und internationalen Strommarkt erzeugt wird:

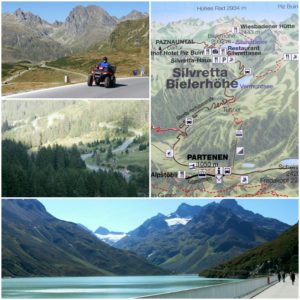

Faszination Silvretta-Hochalpenstrasse: Von Partenen zur Bielerhöhe und vorbei an Vermunt- und Silvretta-Stausee

Nicht zu Unrecht zählt die Silvretta-Hochalpenstrasse mit ihrer spektakulären Bergkulisse zu den schönsten und beliebtesten Gebirgsstraßen. Die „Traumstraße der Alpen“ ist übrigens mautpflichtig und gehört den Österreichischen Illwerken AG. Zugelassene Fortbewegungsmittel auf dieser zwischen 1925 und 1954 in mehreren Etappen erbauten Strasse: Fahrrad, Mountainbike, Quad, Motorrad, Oldtimer sowie PKW/LKW, sofern sie eine Gesamtlänge von 13.8m nicht überschreiten! Und: Es gilt Hänger- und Nachtparkverbot…

- Seehöhe Mautstelle Partenen: 1.051 m

- Passhöhe Bielerhöhe: 2.032 m

- Länge der Silvretta-Hochalpenstraße: 22,3 km

- Anzahl Kehren: 34

- Steigung: 10 % bis max. 12 %, in den Kehren ca. 5 %

Der nächste Winter kommt bestimmt: Bis zu vier Meter hohe Stützverbauungen sollen den Schnee am Hang festhalten

Karte: © OpenStreetMap-Mitwirkende

Karte: © OpenStreetMap-Mitwirkende

(v.k.)